Comme je l’ai souvent observé, et je ne crois pas être le seul, les plus fracassantes surprises que donne la vie sont précédées d’un mauvais avant-goût, d’une tension préalable. L’amour vrai naît dans la souffrance. Il faut s’épurer de toute fausse joie, de tout plaisir mondain, de toute ambition, de toutes les facilités matérielles, pour atteindre à la liberté du désespéré, seul état dans lequel la vérité du délire amoureux puisse encore trouver sa joie jusqu’au profond de l’être.

Je n’aurais sans doute pas intégré ce roman dans ma short list de rentrée (même si, étant donné le sujet, il aurait probablement à un moment ou un autre intégré mes désirs), si Irina Ionesco ne lui avait offert une splendide campagne de publicité avant même sa sortie, en attaquant Simon Liberati en justice. Comme quoi, on en revient toujours à l’effet Streisand. Bref.

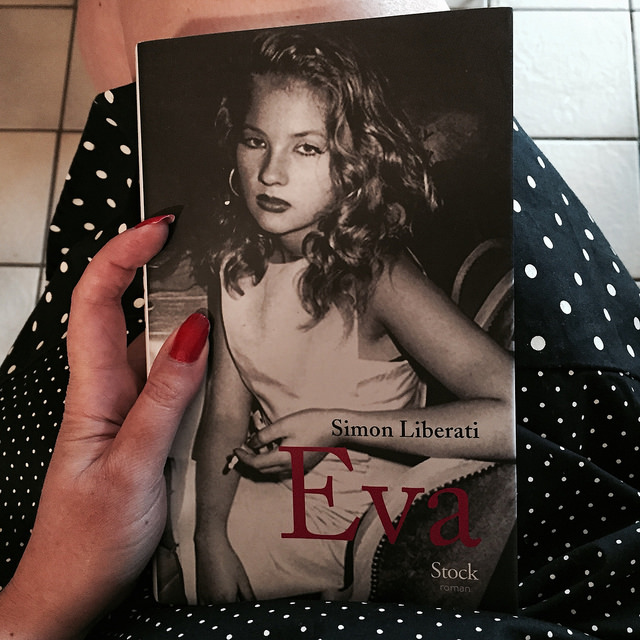

Dans ce roman, Simon Liberati entend faire le portrait de sa femme, Eva Ionesco. Ecrire une « vie », au sens latin du terme : revenir sur ce qu’elle a vécu enfant, petite fille abusée par sa mère qui la fait poser pour des photos érotiques et tourner dans des films pornographiques, plus ou moins ce qu’elle a raconté elle-même dans My little princess.

Mais, surtout, il raconte Eva à travers son point de vue : une histoire d’amour qui semble marquée par le sceau du destin, plusieurs rencontres loupées à plusieurs années d’intervalle, pour aboutir enfin à celle qui fut réussie, LA rencontre, qui a le caractère de l’évidence et signe pour les deux la fin de leur exil intérieur.

Les fils qui se tissent tout au long de ces années perdues à ne pas vraiment se connaître, Eva s’emparant de l’imaginaire créateur de Simon et devenant l’un des personnages de son premier roman, Anthologie des Apparitions. Comment chacun a reconnu en l’autre l’artiste aux failles jumelles. Comment deux naufragés s’accrochent l’un à l’autre et parviennent, malgré tout, à se sauver, là où ils auraient dû se noyer tous les deux.

Dans Un roman français, Frédéric Beigbeder ne nomme pas Liberati, il parle de lui en l’appelant « le Poète ». C’est peu de dire que ce surnom est parfaitement mérité : poète, il l’est, assurément. Il y a chez lui quelque chose d’éminemment baudelairien, un peu artiste maudit habité par la mélancolie, beaucoup amoureux absolu.

L’amour est ici un abandon, une conversion qui nous pousse hors de nous-même, et nous sauve. Liberati transmute le glauque en or, grâce à une écriture ciselée, métaphorique, et un véritable travail littéraire qui transfigure la figure féminine, la fait muse, fée, héroïne tragique, victime sacrificielle.

Si certaines confidences livrées sans fausses pudeur peuvent parfois mettre mal à l’aise, et si le roman peut écœurer à l’occasion un lecteur plongé au sein d’une société et d’une époque où la pédopornographie, élevée au rang d’art, ne semble poser de problèmes à personne, ce qui demeure une fois le livre refermé, c’est l’amour, la lumière, le sublime.

Un très très beau roman, lumineux et bouleversant, une déclaration d’amour qui ne peut qu’émouvoir !

Edit 2024 : je laisse cet article tel qu’il est, avec les émotions de l’époque. Néanmoins, je n’ai plus le même regard après ma lecture de La bague au doigt d’Eva Ionesco, qui propose un autre point de vue, beaucoup moins charmant, sur cette histoire.

Eva

Simon LIBERATI

Stock, 2015

Répondre à titine75 Annuler la réponse.