Que de racines indestructibles il a poussé en moi ! Rien ne pourrait plus l’arracher maintenant, à moins de m’arracher l’âme, et de me retourner comme un poisson que l’hameçon déchire. Quelle pitié seulement de ne pouvoir te dire cela à même la bouche, collé contre toi. Mais cela va venir, ma chérie, mon amie, mon beau corps, cela va venir, et nous retrouverons encore la nuit close de l’amour, les matins où l’on se cherche, l’abandon. Je t’aime, oui, je t’aime sans retenue, de tout l’être.

Je voulais lire ce recueil depuis sa sortie, d’abord pour l’amour et puis parce que cette histoire entre Camus et Casarès a un lien avec le Truc. Donc oui, c’est une question sentimentale.

Mais j’ai tout de même attendu la sortie en poche à la fin de l’année, pour des raisons de praticité. J’ai commencé à lire début février… et je viens seulement de le terminer : d’abord c’est très long, presque 1500 pages denses, et ensuite j’avais du mal à en lire plus de quelques pages par jour, sinon je me sentais en quelque sorte « écrasée » par cet amour. Et au final, le livre est hérissé de petits post-it colorés.

L’histoire commence le 6 juin 1944, date au combien symbolique. Mais, prêts ni l’un ni l’autre, ils se séparent à l’automne, pour se retrouver 4 ans plus tard, le 6 juin 1948. A partir de là, leur amour ne faiblira pas, et seule la mort de Camus, en janvier 1960, les séparera.

C’est étrange de pénétrer comme ça dans l’intimité d’un couple, a fortiori par le biais d’une correspondance dont la densité varie en fonction de leurs périodes de séparation, ce qui fait qu’on a de nombreuses longues ellipses alors que d’autres fois on suis tous les mouvements de leur âme sur plusieurs semaines.

Et à côté de détails pas follement passionnants pour nous (mais pour un amoureux qui veut pouvoir imaginer l’autre jusque dans sa banalité quotidienne, quelle savoureuse nourriture), il y a des pages tellement lumineuses qui nous font toucher du doigt l’essence même de l’amour.

Ces pages où ils sont transfigurés, et où on voit bien à quel point cet amour prédestiné (Camus parle de certains signes qu’il rattache à Maria, et ces signes m’ont fait signe), amour inconditionnel, les a fait devenir eux-mêmes, les a hissés au-delà de ce qu’ils étaient.

C’est ce qui rend le texte absolument bouleversant, malgré les moments de doute, les écartèlements, les plaintes (de Camus surtout, qui a sans cesse besoin d’être rassuré, se plaint de ne pas recevoir assez de lettres). Certains passages m’ont tellement émue (surtout quand on arrive vers la fin, l’imminence de ce que l’on sait et qu’ils ne savent pas — même si certaines remarques de Camus sont assez troublantes) que j’ai versé quelques larmes.

Un texte sensible, lumineux, qui donne envie d’écrire des lettres d’amour — mais que sont Le Truc et Le Truc2 (ils ont un vrai titre hein, je vous rassure) sinon de longues lettres d’amour ?

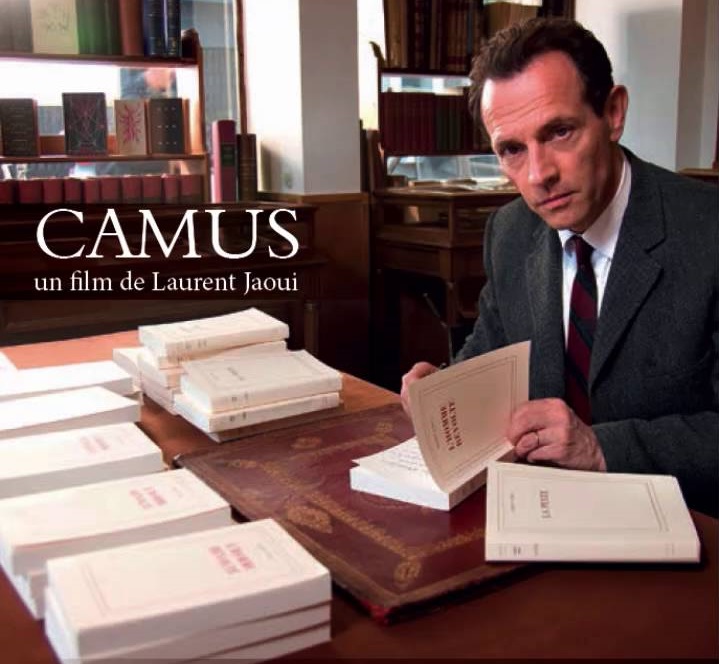

Correspondance (1944-1959)

Albert CAMUS et Maria CASARÈS

Gallimard, 2017 (Folio, 2019)