Jusqu’à cette époque, je n’avais pas éprouvé pour ma machine à écrire un attachement particulier. C’était un simple outil qui me permettait de faire mon travail, mais dès lors qu’elle était devenue une espèce en danger, l’un des derniers artefacts survivants de l’homo scriptorus du XXe siècle, je me mis à nourrir pour elle une certaine affection. Bon gré, mal gré, je me rendais compte que nous avions le même passé. Avec le temps, je finis par comprendre que nous avions aussi le même avenir.

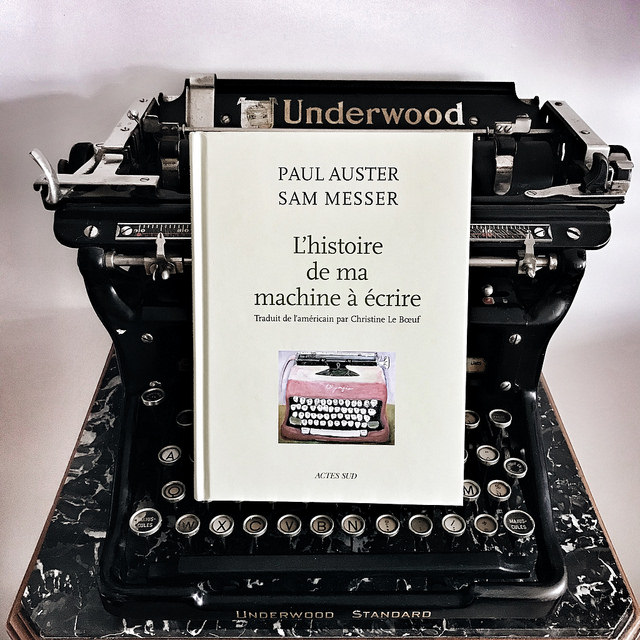

Cet été, j’ai écrit L’Histoire de ma machine à écrire, avant de percuter que Paul Auster avait écrit un texte portant exactement le même titre, qui était dans ma liste depuis une éternité et que j’avais très bizarrement oublié. Evidemment, j’ai pensé que c’était un prétexte idéal pour enfin jeter un oeil à ce petit album.

En 1974, Paul Auster rentre en Amérique après son séjour en France. Mais, à l’arrivée, sa machine à écrire, une Hermes, est cassée. Il n’a pas trop les moyens d’en acheter une neuve, mais comme le destin veille, un de ses amis lui propose de lui vendre à un prix raisonnable une vieille Olympia portable dont il ne se sert pas.

Depuis, l’écrivain ne s’est pas séparé de cette machine, sur laquelle il a écrit tous ses livres, et qu’au fil du temps il s’est mis à considérer comme une véritable personne, notamment grâce à son ami Sam Messer, peintre, qui ne cesse de la dessiner et d’en faire le sujet de ses tableaux et à qui, vraisemblablement, elle confie des secrets…

Cet album est un magnifique objet, parfait exemple de collaboration entre deux artistes, un écrivain et un peintre.

D’un côté, Paul Auster nous conte l’histoire de la relation particulière qu’il entretien avec cette machine à écrire (histoire qu’il a écrite sur cette machine) : position de principe face à la modernité dont il se méfie, l’usage de cette machine mécanique aux temps du règne de l’ordinateur tout puissant a aussi quelque chose de l’ordre de la superstition et du symbolique, et il y a quelque chose de très poétique dans ces pages.

De l’autre, le travail de Sam Messer, peintre que je ne connaissais pas et c’est bien dommage : les tableaux sont absolument extraordinaires, et montrent une véritable fascination pour cet objet, peint d’une multitude de façons. Je n’ai pu m’empêcher de me dire que ces tableaux iraient parfaitement avec ma décoration, mais je crois que malheureusement, c’est hors budget pour le moment.

Reste que je ne peux que conseiller vivement à tous les amoureux de Paul Auster, amoureux d’objets, amoureux de l’écriture de se procurer cet album résolument réjouissant !

L’histoire de ma machine à écrire (lien affilié)

Paul AUSTER et Sam MESSER

Traduit de l’Américain par Christine Le Boeuf

Actes Sud, 2003