Pendant longtemps j’ai cru qu’écrire était un travail. Maintenant je suis convaincue qu’il s’agit d’un événement intérieur, d’un « non-travail » que l’on atteint avant tout en faisant le vide en soi, et en laissant filtrer ce qui en nous est déjà évident. Je ne parlerais pas tant d’économie, de forme ou de composition de la prose que de rapports de forces opposées qui doivent être identifiées, classées, endiguées par le langage. Comme une partition musicale.

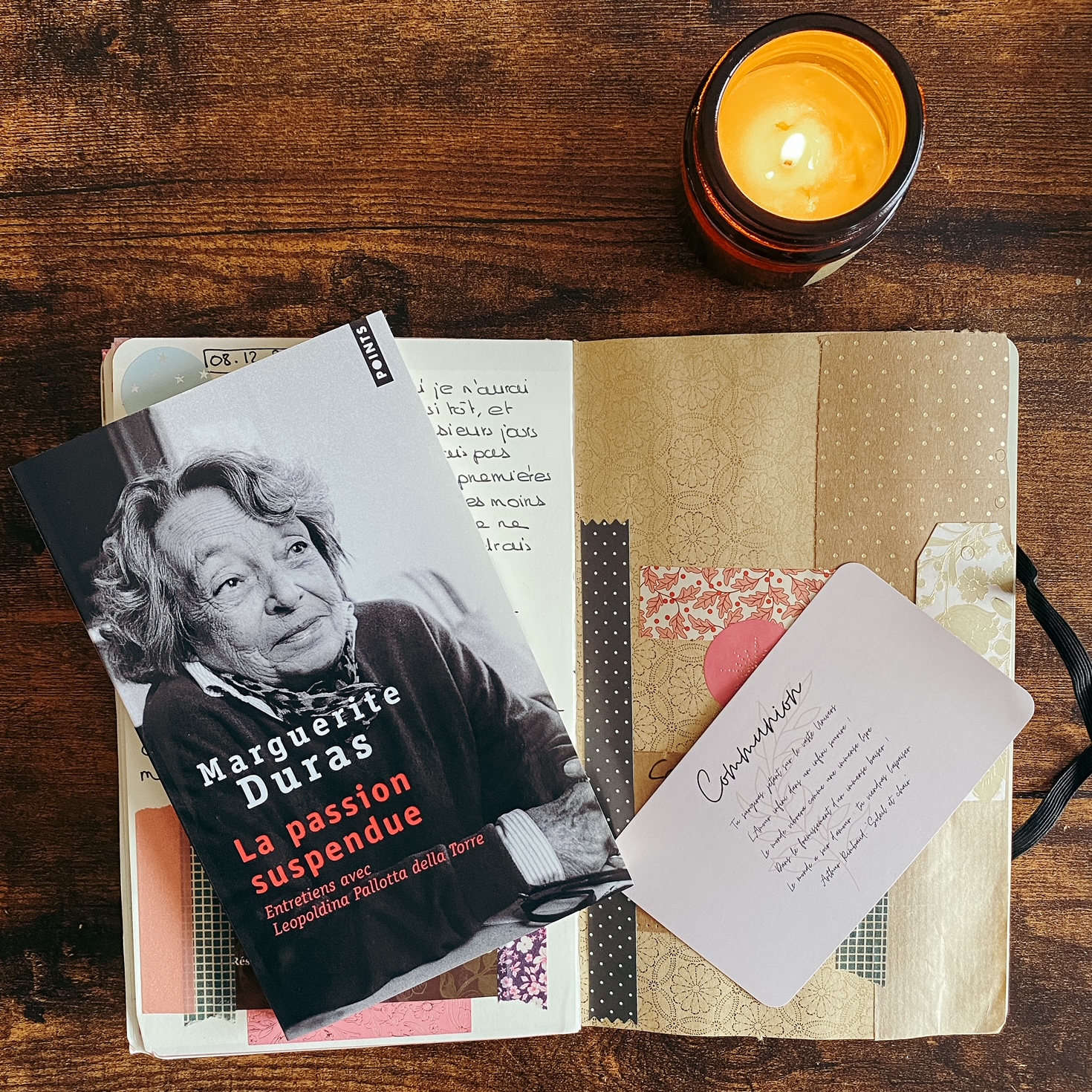

J’ai un rapport compliqué à Duras. Je n’aime pas tant que ça ses romans, et certains me résistent obstinément. Mais quand elle parle d’elle, de l’amour et de l’écriture, qui chez elle comme chez moi sont indissociables, elle me bouleverse absolument. Aussi, cela faisait un moment que j’avais repéré ce recueils d’entretiens, à la genèse assez originale : paru en Italie en 1989, il n’avait jamais été traduit (retraduit ?) en français, et on ne connaissait même pas son existence, jusqu’en 2013 (je vous passe toute l’histoire).

Nous avons donc ici une série d’entretiens entre Marguerite Duras et la journaliste italienne Leopoldina Pallotta della Torre, organisée de manière très ferme : l’enfance, les années parisiennes, le parcours de l’écriture, l’analyse du texte, la littérature, la critique, la galerie des personnages, le cinéma, le théâtre, la passion, la femme, les lieux.

Je ne sais pas si le fait que la journaliste soit italienne joue beaucoup, mais le fait est que dans ce volume Duras se livre de manière bouleversante et sincère. Encore un texte que j’ai surligné et annoté de partout, tant ce qu’elle dit sur l’écriture comme impératif (elle se demande même comment font les gens pour ne pas écrire, et je me posais la même l’autre jour), sur la littérature et l’amour comme forces vives qui changent les choses, sur le désir et comment l’écrire, sur le fait d’être femme, aussi. Et cette phrase, sur laquelle je vous laisse méditer : la pire chose qui puisse arriver dans la vie est de ne pas aimer.

Bref : indispensable.

La Passion suspendue

Marguerite DURAS

Entretiens avec Leopoldina Pallotta della Torre

Traduit de l’italien par René de Ceccatty

Seuil, 2013 (Points, 2016)